Ai limiti dell’umanità, nel mondo dei demoni dormienti – Devilman e Watchmen

- Chiavi di lettura -

Per questo sabato ho deciso di pubblicare un articolo in cui propongo un’analisi molto personale di alcune letture che ho fatto. Ho deciso di chiamare questa rubrica "Chiavi di lettura".

Questo, in realtà, è il secondo appuntamento.

Come per LOTL (ne ho parlato in questo articolo: Land Of The Lustrous, scolpire una gemma e coglierne la poliedricità), non intendo scrivere una recensione né

un’analisi dettagliata dei personaggi, dei loro nomi o della loro psicologia.

La rete è già satura di contenuti che si soffermano su questi aspetti.

La mia intenzione è piuttosto quella di esplorare l’impatto profondo che la lettura di una determinata opera ha avuto su di me. Un’analisi personale, riflessiva, che vada oltre un'analisi generica.

La mia intenzione è far emergere e isolare quegli spunti che emergono solo con

il tempo, dopo settimane — a volte mesi o anni — e che sfuggono a una lettura

immediata.

Riflessioni

che, una volta individuate, cerco di mettere in comunicazione tra loro con un

approccio organico, ponendo a confronto anche più opere.

In

questo caso specifico, da un lato c’è Watchmen, capolavoro del fumetto occidentale.

La risposta concreta e netta a affermazioni di tale portata:

“I fumetti parlano di

tematiche leggere e spensierate. Che tenera la tua indole infantile! Mia

cuginetta di 13 anni legge i manga, invece.”

Altra possibile risposta:

“Ottimo. Le consiglio

Devilman.”

L’altra opera di cui

parlerò.

(Nota a margine: manga significa semplicemente fumetto. Utilizzarlo in Italia come categoria separata non rende una persona più colta o all'avanguardia).

Devilman, la narrazione visiva come trauma:

Devilman è una di quelle opere che si lasciano decantare lentamente. Si sedimentano.

Una storia che non rivela subito la sua portata, ma che continua a scavare anche dopo che hai chiuso il volume.

“Dio è morto prima che l’uomo esistesse.”

Questo concetto mina le fondamenta stesse della condizione umana.

Nel mondo dei demoni

dormienti, l’uomo si muove senza guida né senso.

È una visione cosmica disperata e lucidissima.

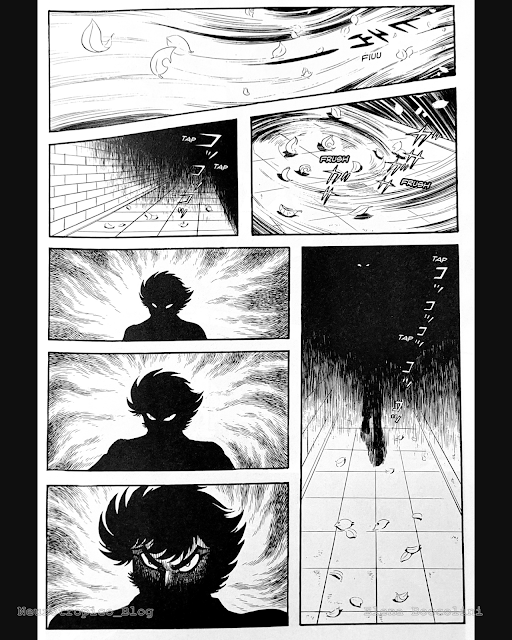

Lo stile di Gō Nagai non cerca la perfezione visiva: cerca l’impatto.

È ruvido, brutale, spesso disturbante nella composizione. A volte disordinato.

Ma serve a rafforzare il caos interiore, il conflitto tra istinto, fede e

sopravvivenza.

Inevitabilmente, la leggibilità ne risente. Ne risulta una narrazione volutamente caotica, che richiede uno sforzo in più da parte del lettore.

Nei momenti di massima tensione, il tratto urla: diventa più scabro, più impastato. Tutto ciò fa capire al lettore che non siamo più in una narrazione ordinaria: siamo in un incubo strutturato.

Il confronto con Watchmen:

Ritengo interessante

creare un paragone con Watchmen. Entrambi parlano di umani (e non

umani), ma è possibile cogliere subito le differenze. È interessante osservare

come ogni storia possieda una propria architettura, un proprio stile

comunicativo e una propria identità.

Watchmen: decostruzione del supereroe e precisione maniacale.

In questo classico del fumetto americano tutto è strutturato con una logica chirurgica.È l’esempio perfetto di un fumetto che tiene conto di ogni dettaglio della narrazione, che costruisce un puzzle di eventi e azioni che, alla fine, si rivelano avere una connessione profonda.

Il tutto è rigorosamente strutturato, dal design delle tavole ai dialoghi, e ogni personaggio svolge un ruolo preciso. Ogni evento è pensato per costruire il significato finale della storia.

Tutto torna, una goduria assoluta per gli occhi e per la mente. Tutto che porta a un epilogo dove tutti pezzi del puzzle tornano.

La scelta dei colori non è mai casuale, niente è casuale.

Watchmen è un capolavoro di precisione narrativa.

Per creare un capolavoro del genere necessario essere molto consapevoli della

storia che stiamo raccontando.

Essere presenti, essere dei progettisti.

Eppure, non è solo

razionalità. Alcune tavole emettono una malinconia atavica, una tristezza

insita nell’animo umano.

L’essere umano che torna alla sua essenza.

Torniamo a Devilman, chiudiamo il cerchio.

Al contrario, Devilman è esplosione.È rottura, crudezza, dissacrazione. La narrazione non è lineare: è una valanga.

Eppure, quando arrivi

alla fine, tutto torna.

La chiave è nel ribaltamento della verità. Le premesse erano errate.

E allora chi sono i demoni? Chi è l’uomo?

E quell’uomo… a immagine e somiglianza di chi?

Considerazione finale:

Entrambe le opere esplorano

il limite dell’umano: una con ordine geometrico, l’altra con rabbia

viscerale.

Watchmen ti porta nel profondo con logica.

Devilman ti trascina dentro con violenza.

Ma entrambe ti

lasciano in un luogo dove non sei più lo stesso.

Come

anticipato all’inizio dell’articolo, la mia intenzione non era quella di

raccontare o descrivere nel dettaglio le opere, la loro trama o gli aspetti

tecnici. Si tratta infatti di titoli celebri, che non hanno certo bisogno di

presentazioni.

Inoltre, in rete esistono già moltissimi contenuti che

approfondiscono questi aspetti.

Ci

tengo, però, a citare gli autori di queste opere fondamentali: Devilman è stato

scritto e disegnato da Gō Nagai, mentre Watchmen è frutto della

collaborazione tra lo sceneggiatore Alan Moore e il disegnatore Dave Gibbons.

Avete letto Devilman

o Watchmen?

Anche voi avete la

sensazione che questi fumetti abbiano lasciato una traccia profonda,

sedimentando pensieri e riflessioni che emergono solo con il tempo?

Mi piacerebbe

conoscere le vostre impressioni e opinioni.

Ho

intenzione di continuare con questa rubrica. Probabilmente il prossimo fumetto

di cui parlerò è un'opera del 2024 che ho letto al momento giusto e che mi ha

fatto compagnia l'estate scorsa durante la preparazione di alcune tavole.

Indizio:

la copertina è rosa e blu.

Foto bonus:

Foto di Ottavio: il 7 maggio avrebbe compiuto 17 anni.

A presto.

Commenti

Posta un commento